MENU

さよなら就活対策

貴重な大学生活を“就活対策”で消耗していませんか?

誰も教えてくれない採用選考の裏側を紐解き、これからの大学生活をもっと充実させるためのヒントをお届けします。

今回インタビューしたのは、CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」などを提供し、「データによって人の価値を最大化する」をミッションとするテクノロジーカンパニーの株式会社プレイド。

顧客体験を重視する同社では、どのような採用が行われているのか?学生時代の時間をどう使うべきか?人事の北山さん、福原さんに詳しく伺いました。

Willを重視した独自の採用スタイルを持つプレイド。単なる「就活対策」ではなく、自分らしい大学生活を送り、納得のいく就職をしたい学生必見です。

ガクチカや志望動機に捉われない、Will重視の採用

Q. こだわって新卒採用を進めていること、御社ならではの面接・採用の特徴を教えてください。

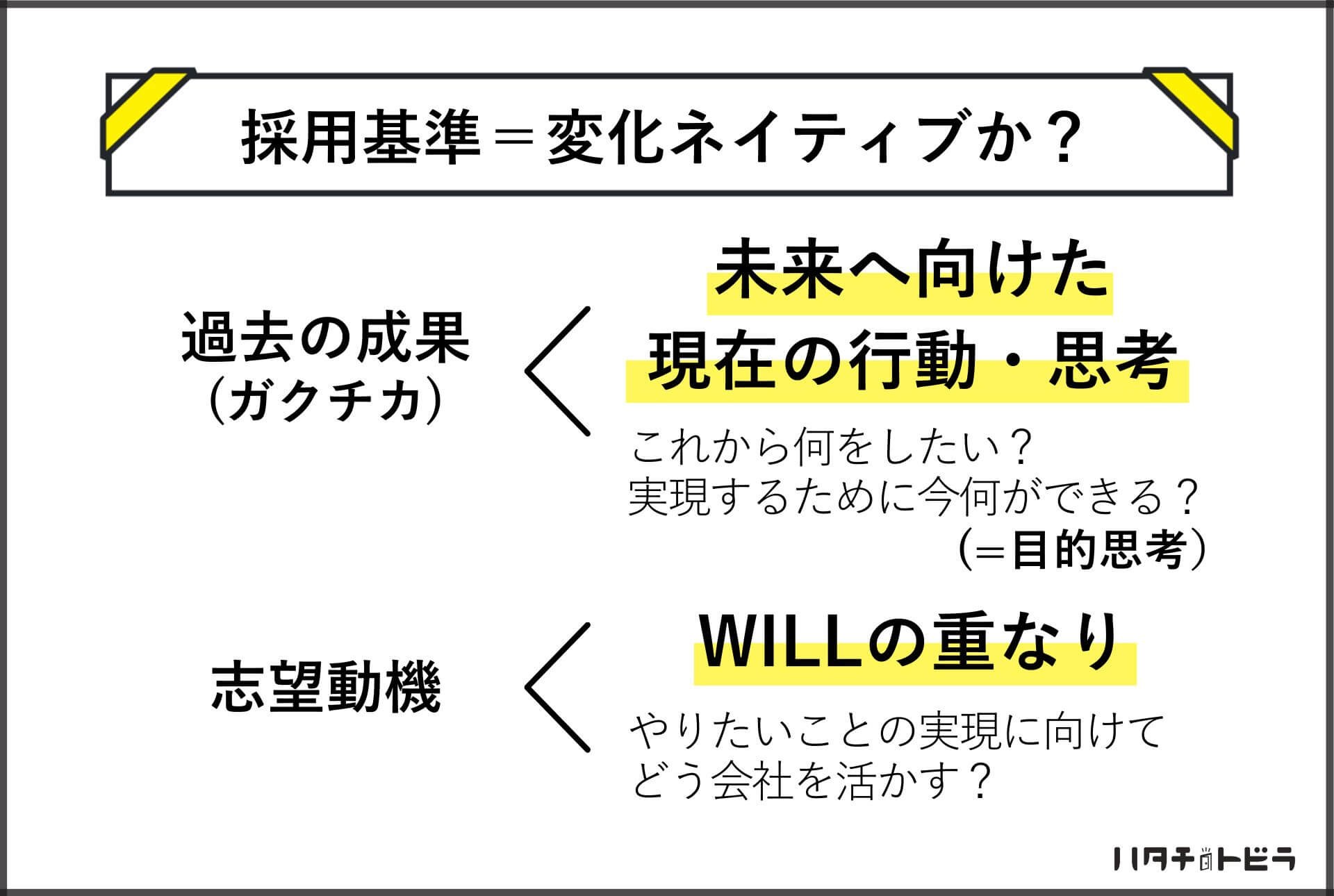

福原: うちの特徴の一つは、「Will」を重視した採用です。学生時代に何をしてきたか(いわゆるガクチカ)はあまり聞きません。過去の経験よりも、将来何をしたいのか、そのために今何をしているのかを重視しています。

北山:学生時代頑張ったことは誰でも話せますが、本当に重要なのは「これから何をしたいのか、そのために今何をしているのか?」だと思っています。目的思考を持っているかどうか、が採用の共通言語です。

Q. Willを問う際に、特にこだわっている事はありますか?

福原:面談での評価ポイントは単なるスキルや経験ではなく、その人が「Will」を実現するために、どのように考え、行動してきたかを重視している点です。過去の経験をどのように振り返り、そこから何を学び、未来に活かそうとしているのか、という思考プロセスを聞いています。

プレイドが求める人物像 ※HPより

● プレイドが掲げるパーパスやミッションなどに共感し、その実現にワクワクできる方。

● 正解のない難しい課題、社会へのインパクトが大きいテーマに取り組むことに、意義を感じられる方。

● データやテクノロジーへの興味・関心があり、それを活用し価値にすることに可能性を感じられる方。またはその経験がある方。

● 常に自分なりの考えを持ち、既存のやり方や前例に依存しすぎず、目的に対して能動的に試行と失敗を繰り返せる方、またその経験がある方。

● 素早く・たくさん・深く・最後まで、考えて動こうとする方。

● 前向きで、素直な方。

● 成果・成長・自己実現に貪欲な方、仕事を心から楽しめるものにしたい方。

● 目的思考を持ち物事に取り組み、最後までやり切った経験のある方。

北山:プレイドでは「面談」と言うようにしているのも特徴ですね。「面接」には、企業側が見極めるというニュアンスが含まれていますが、私たちは相互理解を深める場だと考えています。学生とプレイド、お互いにとって最良の選択となるように、フラットな立場で対話を重ねています。

「変化ネイティブな人材」の採用基準

Q. 選考の中で一番の評価軸は何ですか?

福原:私たちは「変化ネイティブな人材かどうか」をみています。聞き慣れない言葉かもしれませんが、私たちの言う「変化ネイティブ」とは変化をポジティブに捉えて「変化に柔軟に対応できる」「自分から変化をし続ける」という特性を意味しています。

みなさんとの会話を通して過去の経験よりも野心やチャレンジ精神に着目し、それを実現するための行動力、思考力、素直さなどをみています。

「なぜうちなのか?」という志望動機はあまり重視していません。「ミッションに共感して」「スタートアップで成長環境がありそうだから」を聞いても仕方ないな…というか(笑)みんな言うよね!って思っていて。

むしろ、「プレイドの環境をどう活かしたいか、どう使い倒したいか」という点を重視しています。学生がプレイドという環境で自己実現できるのかを一緒に探るディスカッション形式の面談を心がけています。

北山:変化を起こそうという課程にあるその想いも含め、その人の野心、チャレンジ精神が見えてくるかなと思っています。自分のWillのために、doできるのか?そのWillには熱量が帯びているのか?Willに対して、「どういう経験をすべきか、したいのか」を問い続けることを大事にしてほしいと考えています。

新卒だからこそ、起こせる変化やチャレンジを期待したいですね。

プレイドが重要視する質問

Q. 学生のWillを確かめるために、必ず聞く質問は何ですか?

北山:「人生で成し遂げたいことは何か?」これは必ず聞きます。そして、その目標に対して「プレイドをどう活かせるか?」を深堀りしていきます。

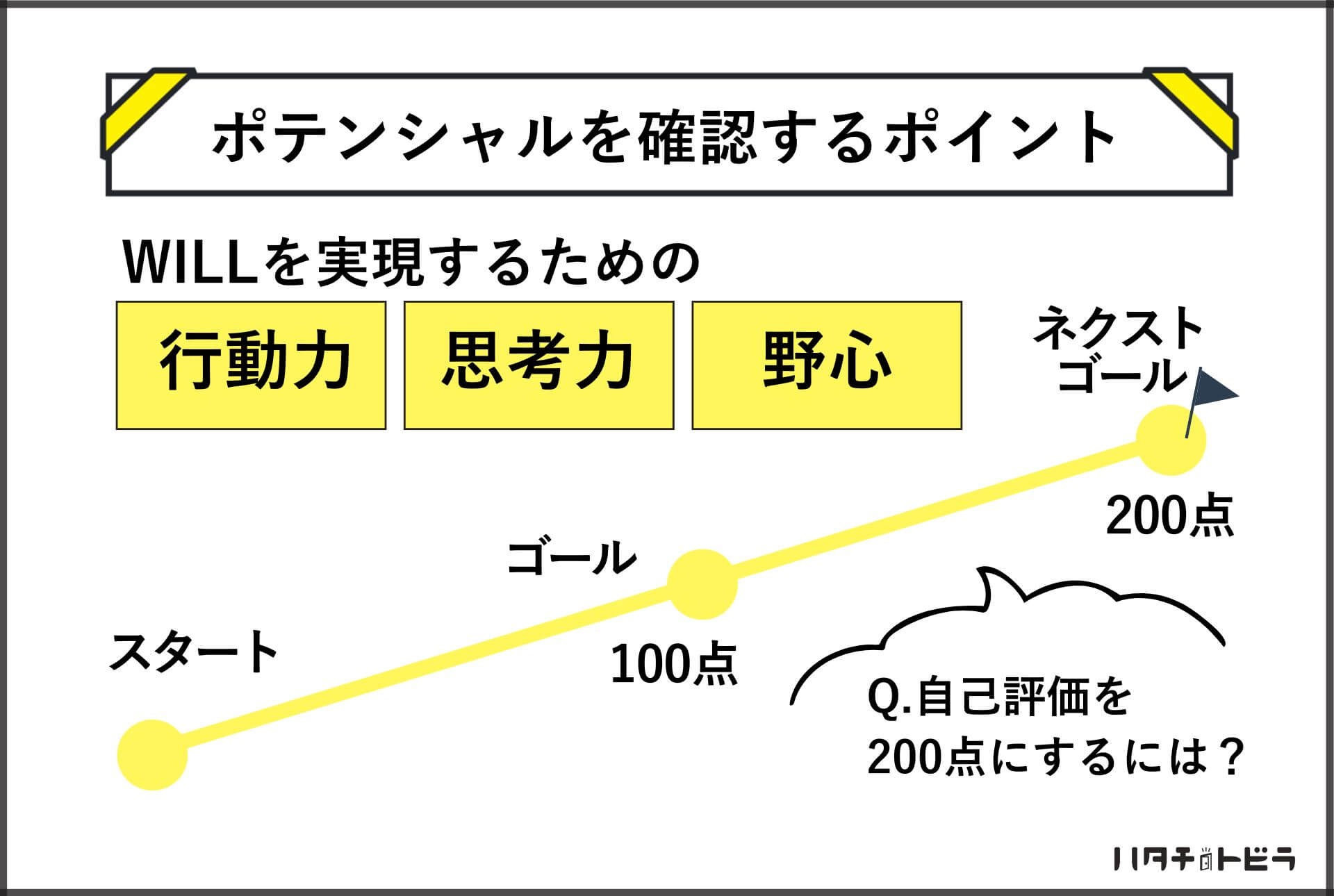

福原:「今、頑張っていることを自己評価すると何点か?」を聞いています。仮に「70点のときに、100点にするための残りの30点について」よりも「それを自己評価を200点に持っていくんだったら何する?」ということを聞いています。100点よりもその先に旗(=目標)を解像度高く立てられるかをみています。

本気で考え抜いていると、旗を立て、解像度高く語ることができる。それを本気でやろうとしているかどうか?そこに伴う「思考力」「体力」「野心」も見ることができますね。

Q. 具体的に、過去どのような学生を評価しましたか?

北山:これまでジェンダー問題に取り組んできた学生がいました。彼女は、プレイドのミッションに共感し、データとテクノロジーを使って社会課題を解決したいという強い「Will」を持っていました。彼女の経験と熱意は、まさにプレイドが求める人物像だったと思っています。

福原:ある学生は、大学時代に学生団体を立ち上げ、イベント運営を通して多くの困難を乗り越えてきました。彼は、その経験を通して得たリーダーシップや問題解決能力を、プレイドでどのように活かしたいかを具体的に語ってくれました。彼の成長意欲と行動力は、非常に印象的でしたね。

北山:起業したい、社会貢献したいなど、多様なWillを持つ学生がいます。私たちは、評価するというよりも、そのWillの根底にある想いや価値観を一緒に探していくような姿勢で関わっています。

よくあるお見送り例とその理由

Q. 反対に、面談において、よくあるお見送り例とその理由について教えてください。

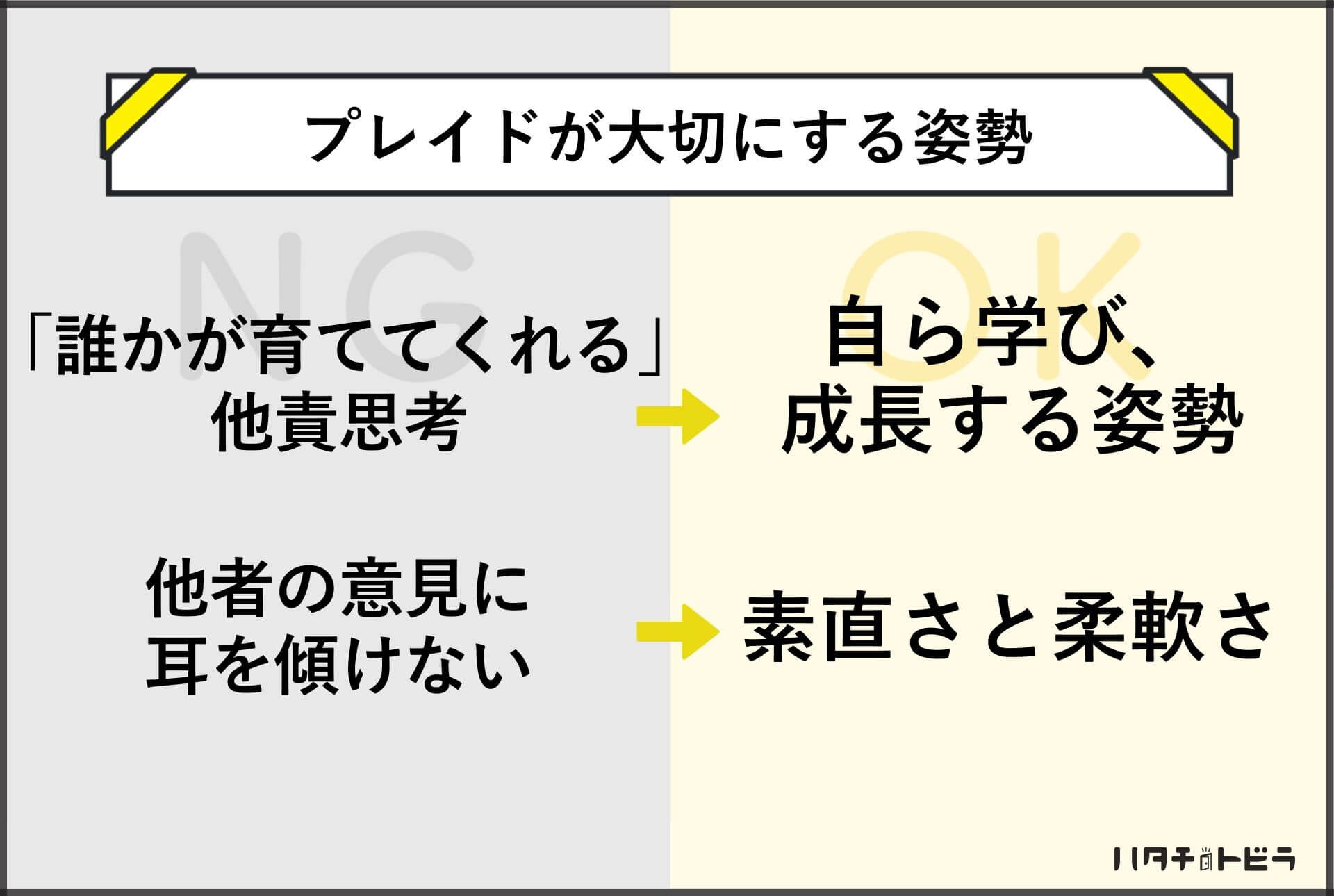

北山:環境依存している学生、他責思考の強い学生は、見送るケースが多いです。プレイドでは、変化の激しい環境の中で、自ら学び、成長していくことが求められます。

よく、逆質問で「教育体制が充実しているか」「〇〇な上司がいるか?」など、成長環境に関する問いをいただくことがあります。必ずしも、この質問がNGというわけではありませんが、その質問の根底に「誰かが育ててくれるのでは?」というような姿勢が見えると弊社とのミスマッチになるなと思いますね。

福原:自分の意見を主張することは大切ですが、他者の意見に耳を傾けず、素直さに欠ける学生も、お見送りとなるケースがあります。プレイドは、多様なメンバーが協働して価値を生み出す組織です。そのため、チームワークを重視し、周囲と協力して仕事を進めていける柔軟性が求められます。

北山:多様なWillを持つ学生を採用する上で、どうしても「尖った」学生を採用していると思われがちですが、素直さも重視しているので、尖っているけれど素直さがない学生は見送ることもあります。

マッチングで見るべきポイント

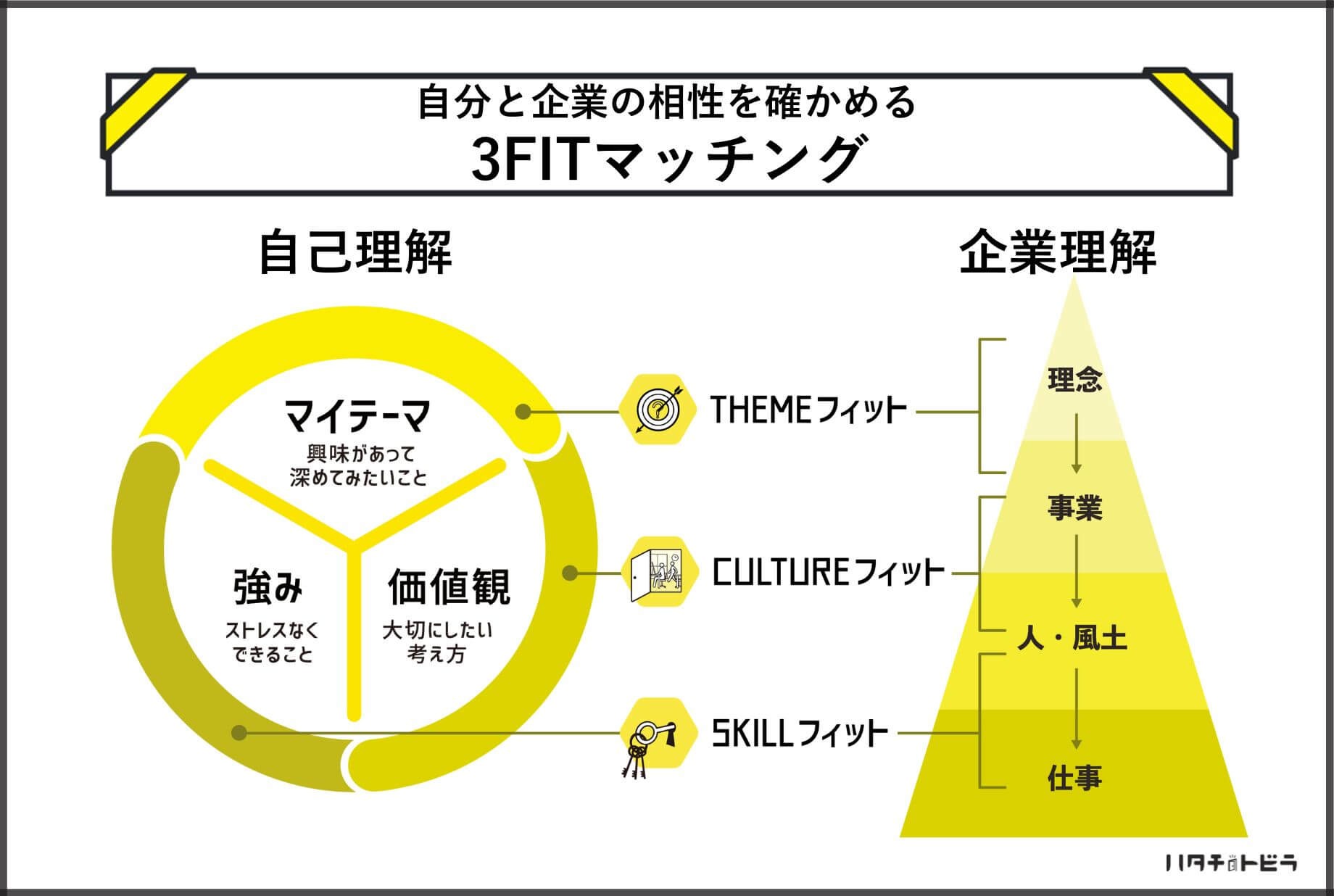

Q. 貴社のマッチングにおいて3つのフィット(テーマフィット・カルチャーフィット・スキルフィット)の中で何を重要視して採用を進めていますか?

北山:プレイドでは、「テーマフィット」を最も重視しています。学生の「Will」が、プレイドのミッションや事業内容と合致しているかどうかが、最も重要なポイントです。

福原:プレイドのカルチャーに共感し、その中で活躍できるポテンシャルがあるかどうかも、選考において重視しています。スキルは入社後に学ぶことができますが、「Will」や価値観は、簡単には変わりません。

ハタチ世代へのメッセージ

Q. 最後に、ハタチ世代の学生へのメッセージをお願いします!

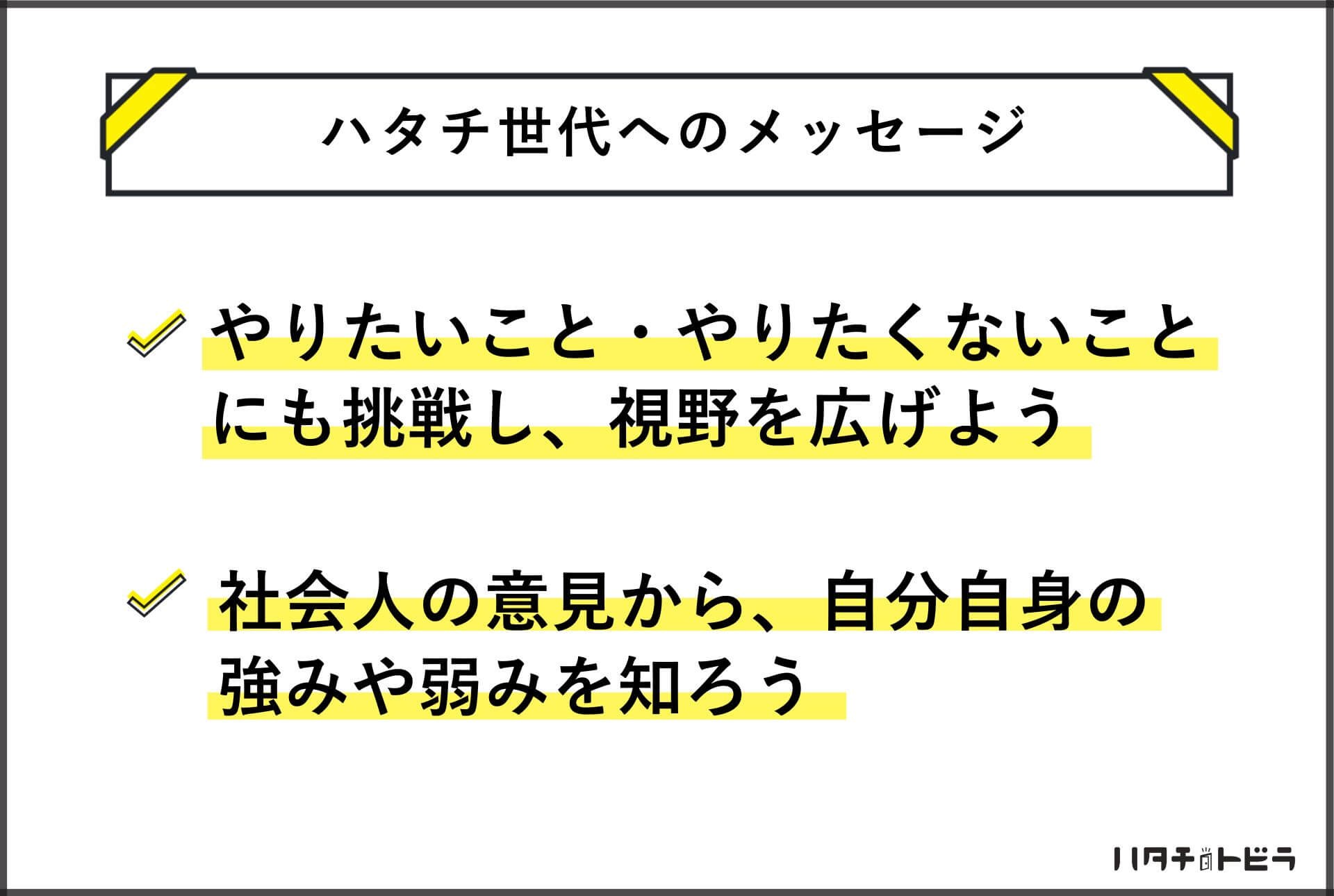

北山:やりたいことに挑戦する大切さを学生時代に経験してほしいです。同時に、やりたくないことにもあえて挑んでみることもおすすめしたいです。その経験が、自分の視野を広げ、可能性も広がります。

Q. 「もうやりたいことをやっています!」という方へ、頑張るコツやアドバイスってありますか?

福原:主観の、「頑張っているつもり」を脱却してほしいなと思いますね。学生は、どうしても「自分軸」で頑張りがちです。自分が知っている・経験している以上のことを俯瞰することはできません。

具体的な行動としては、長期インターンシップがおすすめです。同年代の学生で相対評価することができ、上司からのフィードバックを受けることで、自分自身の強みや弱みを客観的に理解することができます。意見を聞ける人に会いに行き、意見を取りに行く。ぜひそんな環境に身をおけるよう、自ら行動してみてください!

編集後記

「Will」を重視した採用選考、ディスカッション形式の面談、そしてオフラインでの交流を通して、学生一人ひとりと真剣に向き合う姿勢が印象的でした。

今回のインタビューを通して、プレイドの採用活動は、学生がもつ「Will」を支援する取り組みでもあると感じました。

「やりたいことは何ですか?」この問いの答えは、すぐには出ない方も多いと思います。まずは、自分の頭の中にある興味・疑問を外に出し、自分と対話してみることから始めませんか?